【友好協定締結35周年記念中国山東省を旅して】

先般、5月30日から4泊5日の日程で中国の山東省を、友好協定締結35周年記念の訪問団の一員として訪問してきました。私にとりましては20年ぶりの訪中でしたが、印象深かったことにつき所感を報告いたします。

1. 経済発展

最も印象深かったことは、経済発展している中国の現状を実地に見聞できたことです。飛行機から、あるいは鉄道・バスの車窓から見た上海、北京、済南、青島等の都市は、整備された広い道路に自動車が溢れており、近代的なビルが立ち並び、またマンションビル等の建設が相継いでいて、20年前とは様変わりしていました。政治の安定が続けば、中国経済は今後も発展し続けることでしょう。

2. 環境問題

山東省の省都である済南市を訪ねた日は、天候は晴れでしたが、空を見上げても青空は見えず、薄曇りに霞んでいるようでした。その日の夜、山東省長の主催による歓迎レセプションの時、隣席の省幹部の方にそのことを話したら、工場の排気ガスだけではなく、急速に増えている自動車の排気ガスも中国の大気汚染の原因になっているとのこと。ただ、環境問題には真剣に取り組んでいて、これから良くなるとの見解でした。

3. 航空貨物

北京空港での出来事。福岡空港から上海を経由して北京空港に着いたのは、予定より1時間半ほど遅れの午後5時ごろでした。ところが、空港の手荷物受取場に村岡知事のスーツケースが、待てども待てども現れませんでした。

日程初日は移動日で公式行事がないため、知事はラフな服装にして背広等はすべてスーツケースに入れていたので大変、翌日からの公式行事用に急きょ北京のデパートで必要な衣服や靴などを買い揃えました。

その後、その日の夜の10時半ごろ知事の荷物が北京空港に在ることが分かり届けられましたが、北京へのフライトで利用した航空会社は、こうしたトラブルの場合、24時間以内に荷物を本人に届けることができれば、トラブルは解決したとみなして弁償等はしない旨の説明があったようです。従って、知事がデパートで買求めた衣服代等の弁償は、旅行会社の保険対応になりました。

4. 高速鉄道

中国では、日本の新幹線に相当する高速鉄道の整備が進んでいるようです。今回、北京から済南、済南から青島への移動は高速鉄道でした。乗り心地は快適でスピードも時速200キロを超え、中国の高速鉄道技術が向上していることが窺えました。

ただ日本と違うのは、治安上の理由もあるのでしょうが、乗車する際に必ず改札口で外国人はパスポートを、中国人民は身分証明書を見せてチェックを受けなければならないことです。現地のガイドの方は、中国人の日本旅行を度々お世話していて、そうしたチェックが必要ない日本の新幹線システムを褒め讃えていました。

5. 中華文明

日程3日目の6月1日、山口県・山東省友好協定締結35周年を記念して山東省博物館にて開催されることになった「郷愁-日本近代浮世絵名品展」の開幕式に参加しました。その後はしばらくフリーの時間があり、山東博物館の各コーナーを見て回ることができました。そこには紀元前からの山東省における土器、銅鐸等の発掘物や美術工芸品など様々な展示があり、豊かで高度に発達した中華文明の悠久の歴史に思いを馳せました。中国の現共産党支配体制は、そういう中華文明の歴史の中で、どういう評価になるのか興味深い点です。

6. 日中友好

今後このまま推移していけば、日本と中国は、経済的な面では国力の差がつくなとの感を持ちました。そうした中において日本と中国が、真の友好関係を築き上げ維持していくためには、双方が互いに認め合い、敬意を払う関係になっていくことが大事のように思われます。そのためには、日本は精神性において優れた国になっていくことが求められるのではないか。そうした思いを深くした、今回の中国の旅でした。

(合志栄一)

【国民保護法と平和主義】

空襲被害の日独比較

危機管理のプロとして民間の立場から国民保護法の制定に協力された現参議院議員青山繁晴氏は、その必要性を、第二次世界大戦時における空襲による被害調査の分析を踏まえて明らかにしています。第二次大戦時、連合国から激しい空襲を受けたドイツと日本を比較した場合、投下された爆弾量は、ドイツは日本のおよそ10倍以上にもかかわらず、殺された民間人の国民の数は、大差が無かったという事実があります。

国民保護法成立の意義

投下された爆弾量に比しての犠牲者数は、圧倒的に日本の方が多かったのはなぜか。この差は何によるのか。青山氏は、ドイツでは、あの国民を苦しめたナチスの支配下にあってすら、国民保護のための避難計画があり、それが実行されたのに、日本にはそれが無く、国民は自らの判断で逃げ惑うしかなかったことが、その主たる原因であることを指摘しています。そして、平成16年に戦後60年にして漸く不十分とはいえ我が国に国民保護法が成立し、国民保護計画が作られることになったことの意義を力説しています。

平和団体の反対

ところが、こうした国民保護計画の作成は、戦争への備えをするものであり、「戦争の放棄」を定めた憲法のもとで、戦争に備える態勢をつくらせる訳にはいかないとの理由で、平和団体、平和主義者と見られている人達による強い反対の動きがありました。長崎市ではそうした動きが、市の取組みに直接及び、その結果、市が作成する国民保護計画から「核兵器による攻撃への対処」が、削除されました。

真の平和主義

このような現実にコミットしないパフォーマンスとしての不毛な平和主義が、今なお我が国では、一定の影響力を持っていることは残念であります。我々が、戦争を避け平和を求めるのは、私たちの生命、財産、生活を守るためです。そういう意味において、真の平和主義者は、国民保護法計画が、実効あるものになることを求めこそすれ、それに反対することはあり得ないと考えます。また、同様の意味において、北朝鮮の脅威に備えること、中国の軍拡膨張主義への対応策を講じていくことは、何ら平和主義に反するものではないと考えます。

Four Happiness

―地球・日本・山口・私たちの幸せ―

【武の心を養う】

私は最近、日本は武の国としての確立を図るべきだと思っています。武は、今日一般的に武力を意味し、好戦的イメージがありますが、武の本義は、平和をあらしめる力であり、武に備わっている強さは、そのための手段です。

武の字義について白川静氏は、その著「字訓」において、「武を、『戈(ほこ)を止める』と解することは、後世の思想による解釈にすぎない。止は趾(あし)であり、武は、戈をあげて前進する勇武のさまをいう字で、歩武堂々の意である。」と述べています。

確かに、武の元初の字義はそうなのでしょうが、それが「戈を止める。即ち戈による争いを止めて平和をあらしめる力」と解されるようになり、そのことが武の本義として広く受け入れられるようになったのは、武の意味する内容が、時代の推移の中で人間社会の要請に応えて進化したということではないでしょうか。

日本建国の初代神武天皇の神武は易経の「神武不殺」に由来するそうですが、私は、そうした「武の心」を養う教育が推進され、世界の平和を支える武の徳を備えた人材が育っていくことを願っています。

【原子力発電に関する合志栄一の基本的立場】

私は、原発ゼロ論者ではありません。

原子力発電は、人類が獲得した科学技術であり、一旦それを手した以上、なくすことは出来ず、原子力はこれを人類将来のために生かす道を切り開いていくしかないと思っています。

ただ、原子力発電はいまだ未完成の技術であります。

特に、使用済み核燃料処理の問題が解決されていません。

また、福島原発事故で明らかなように事故が起こった時のリスクが余りにも大きく、我が国のように国土が狭い国

においては、原発事故は国家の存立にかかわる重大な内なる脅威となるものであります。

従って、今日、原子力発電に過度に依存することは避けなければならない。

現在、政府がエネルギー基本計画に明記しているように、原発依存度は、可能な限り低減させるという方向において原子力政策は推進されていくべきであるというのが、私の基本的立場であります。

【日米同盟に21世紀の希望を見る】

~平和の世紀への基礎シナリオ~

日本とアメリカは、国の基本的な在り様が対照的な国です。日本は国の成り立ちが神話にまでさかのぼる自然国家ですが、アメリカは、1776年7月4日、独立宣言の日が建国の日とされる人造国家であります。文化、文明の面では、アメリカは西洋・欧米圏に属し、江戸期までの日本は東洋・アジア圏に属していました。国旗が、日本は日の丸で朝昇る太陽を表し、アメリカは星条旗で夜の星になっているのも対照的です。

この対照的な二つの国が真正面から衝突したのが先の大戦でした。昭和天皇は、訪米された時の御挨拶で「私の深く悲しみとするあの不幸な戦争」と申されましたが、まさしく日本民族にとって悲劇の戦いでした。しかし戦後、日本とアメリカは一転、お互いに戦った悲劇の歴史を乗り越えて、良好な同盟関係を築き上げてきました。そこに、私は21世紀の地球社会の希望を見るものであります。いろいろな意味で対照的な国であり、且つ世界の大国である日本とアメリカが、相提携し補完し合って同盟国としての関係を深めていくことが、世界の平和の基礎になると思うからです。

違いが多いアメリカではなく、同じアジア同士である中国との関係を強めてアメリカに対抗していこうという方向は、新たにアジアと欧米の対立の構図を生みだすのみで、世界の平和に資することにはならないと考えます。日米同盟を強固なものにして、それが世界の平和的国際秩序の基礎となり、その中に、近年台頭が著しい大国である中国を受け入れ、互恵の関係を築いていく。それが、21世紀を平和の世紀にする大きなシナリオであると思っています。

安倍総理は、昨年4月アメリカ議会で演説して上下両院の議員に対し日米同盟を希望の同盟にしようと呼びかけました。誠に意義深い歴史的演説であったと思います。日米同盟の重要性について、日本は国民的コンセンサスが大方出来ているように思われますが、アメリカはどうでしょうか。今年行なわれる大統領選挙が注目されるところですが、「日本、安保タダ乗り」論を称えるトランプのように、日米同盟について基本的な理解を欠いている人物が選ばれないことを願っています。

医療連携について

よりよい地域医療を目指して

【総合病院から急性期病院へ】

山口市には、総合病院と称する病院が三つあります。

綜合病院山口赤十字病院、済生会山口総合病院、小郡第一総合病院の三つであります。

総合病院とは、許可病床数が100床以上で主要な診療科が最低でも内科、外科、産婦人科、眼科、耳鼻 咽喉科の5科ある病院のことを言いますが医療法上の規定は平成8年の改正で廃止されています。

従って、何か病気の症状があった時、「病院にかかるんだったら、総合病院がいい。」という会話が、私 たちの日常生活の中でよくありますが、現在は医療法に基づく総合病院というものはなく、ただ一般的に多 数の診療科を有していて、二次救急以上に対応する救急病院としての機能がある地域医療を担う中心的な病 院のことを通称的に総合病院と言っています。そして、こうした意味で一般市民から総合病院と呼ばれてい る病院のほとんどは、最近、急性期病院と言われています。

【急性期病院とは】

急性期病院という言葉は、地域医療を論ずる際、頻繁に使われているにもかかわらず、医療法上の規定は なく、定義も明確でありませんが、要は慢性期病院との対比で使われている病院の呼称で、緊急の対応を要する生命にかかわる若しくは悪化の恐れがある病気やけがに対して手術等の高度な医療を行う病院を指して

いるようで、一般的に患者7人に対して看護師1人という看護体制がとられています。

今日は、この急性期病院が実際上、地域医療の中核的担い手になっておりますが、この急性期病院に従前の総合病院のような手術等の治療を受けた後、日常生活に復帰可能になるまでの入院を期待することは出来ません。

急性期病院の役割は、生命にかかわる若しくは病状悪化の恐れがある病気やケガに対して緊急的な手術等の医療措置を行なうことであって、その処置により病状が安定するまでが医療上の守備範囲であります。

従って回復期、療養期(慢性期)の医療は、別の医療施設あるいは在宅でということになり、急性期病院での平均在院日数は2週間ほどで、原則術後、病状が安定したとみなされれば、日常生活に復帰できるまでの回復には達していなくても、急性期病院での治療は終わったということで、退院もしくは転院ということになります。

【一つの病院で 手術から退院まで可能か】

私は、最近様々な医療関係者に、二つの病院で、手術から回復、療養、退院まで出来ませんか。」ということを聞きましたが、帰ってくる答えは同様で、「今の医療制度のもとでは、出来ない。」と云うことでした。

今日の我が国の医療制度は、様々な観点からの批判はあるものの、基本的には高齢化が急激に進展して医療需要の増大が予想される中、医療費の増大を抑制しつつ、良質の医療提供を持続的に実現していくための仕組みと考えられることから、地域医療もこの医療制度に則ってやっていくしか道はありません。

【一つの病院のごとく 地域医療連携を】

その医療制度を制度設計する上でのコンセプトは、医療機能の分化と連携であり、あらゆる医療機能をフルセットした総合病院は、現在の医療制度の中では経営存立が困難であることがわかってまいりました。とすれば、そのような医療制度のもと、住民の視点からのよりよい地域医療とは、機能別に分化された病院・ 診療所間の医療連携が、患者にとって恰も一つの病院のごとくスムースに的確、適切に行われようになることであり、そのことが医療の統合という大きな時代の流れに沿う現実的な対応であると思われます。

【切れ目のない 入院医療の提供】

私は今年の3月、県議会本会議において、そういう観点から地域医療について一般質問をいたしましたところ、村岡知事から、発症初期からリハビリ、退院まで患者の状態に応じた切れ目のない入院医療が提供できるよう、「高度急性期」から「慢性期」に至るまでのネットワークを構築するとともに、退院後の生活を支える在宅医療を推進するため、かかりつけ医と後方支援病院の「顔の見える関係づくり」を進める旨の答弁がありました。

【包括ケアとしての医療】

医療は、これから治病だけではなく、生活を支える包括ケアとしての医療ということで、その領域が介護や福祉を含むものに拡大していく方向にあります。

私は、そういう時代の流れも踏まえつつ、山口におけるよりよい地域医療の実現に、しっかり取り組んでまいります。

(合志 栄一)

『戦後70年談話について』~新しい国づくりのメッセージを~

アボット首相の発言

昨年7月、安倍総理はオーストラリアを訪問して、オーストラリア議会で演説をしました。

この演説で安倍総理は、第二次世界大戦中に命を失ったオーストラリアの若者たちに心からの哀悼の意を表し、痛切な反省とともに日本が平和で民主的な国家を築き上げたことを述べ、基本的価値観を共有する日豪両国が、歴史の試練に耐えた信頼関係を経済、安全保障といったあらゆる分野で「特別な関係」に進化させるべき旨、訴えました。

この演説を受けてオーストラリアのアボット首相は次のように表明しました。

「日本はフェアに扱われるべきだ。

70年前の行動ではなく今日の行動で評価されるべきだ。

日本は戦後ずっと世界において第一級の市民として貢献し、法の支配のもとで行動してきた。

私たちは過去ではなくこの今の日本を評価すべきだ。」と。

安倍総理の70年談話安倍総理は、このアボット首相の言葉を聞いて胸が熱くなったと語っておりますが、安倍総理が、この夏に戦後70年ということで出す予定の談話も、70年前の過去ではなく、今の日本、これからの日本についての表明であるべきだと考えます。

この戦後70年談話では、植民地支配と侵略戦争についての歴史認識を示し、謝罪の意を表明すべきとの主張がありますが、私は、その必要はないと考えるものです。

そうしたことは、戦後50年の村山談話及び戦後60年の小泉談話で、繰り返し述べられていることであるからです。

この談話は、何よりも日本国民に対して発せられるものであって、語られるべきは70年以前の日本のことについてではなく、これからの日本についでであります。

従って、総括すべきは戦後70年の歩みについてであり、その総括に基づき新しい国づくりの方向を示すメッセージこそ、戦後70年談話にふさわしい内容であると考えます。

(合志 栄一)

『地方創生と林業振興』

安倍政権の看板政策となった「地方創生」が、単なる政治的なパーフォマンスで終わるのかどうかの試金石は、林業振興に関して実効ある政策を推進することになるかどうかにあると見ております。

我が国は豊かな森林資源大国であるにもかかわらず、その天与の恵みを生かし切れていないのは誠に残念なことであります。

私は我が国における林業に政治の不在を感じております。

日本学術振興会特別研究員である白井裕子氏は、その著「森林の崩壊」において、一人が一日に生産する木材の量は、工950年頃には、北欧諸国ではおよそ1.5立方メートルで、日本とそう違

いがなかっだのが、2000年には、北欧諸国では30立方メートルにも達し、林業の高度化、生産性の向上が格段に進んだのに対し、日本は3~4立方メートルにとどまっていることを指摘して、このような木材の産出に関す る生産性の大きな格差は、戦後50年程の間に開いたものであることを明らかにしております。

る生産性の大きな格差は、戦後50年程の間に開いたものであることを明らかにしております。

我が国における林業振興への取り組みは、そのような北欧諸国との間に開いた林業に関する生産性の格差を解消する取り組みであると言えます。

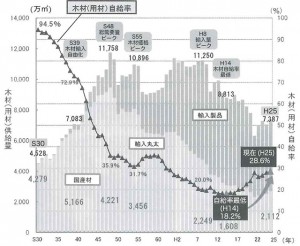

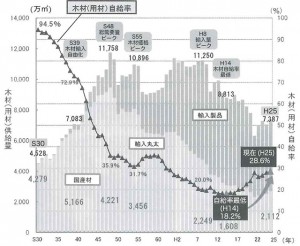

表:木材(用材)の供給量の推移【自給率引き上げに希望】

資料:林野庁「木材需給表」

注:数値の合計値は四捨五入のため計と一致しない場合がある。

私は、安倍政権が「地方創生」の柱の一つとして、そうした方向での強い政治意思に基づく林業政策を推進するようになることを期待するものです。

ただ、この度の「地方創生」に向けての国の基本姿勢は、地方の自主的な取組みを基本とするということであり、要は、国がアイデアを出して引っ張るというのではなくて、地方の現場から出た優れたアイデアを国が支援するという方針であります。

それに応える形で、本県は来年度予算要望において地方創生に向けた取り組みとして、林業の成長産業化の先駆モデルとなる。スマート林業・実証プロジェクトの実施を政策提言しました。

しかし我が国の林業には、そのような最先端の林業モデルの実現に向けて解決しておくべき足下の課題があります。

山林の境界明確化や木材の安定的供給を実現していく課題です。

また、将来を見通して循環的森林整備を進めていくことも必要です。

私は、山口県が先ずそのような林業振興の土台となる課題解決にしっかり取り組み、林業振興による地方創生のモデルを示していくことになるよう力を尽くしていきたいと思っています。

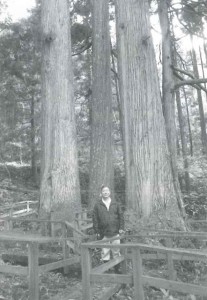

11月18日 徳地の三本杉にて

(合志 栄一)

『上関には石炭ガス化複合発電所の建設を』-エネルギーの未来へ!-

私・合志栄一は、先の三月定例県議会において一般質問に立ち、上関原発建設計画は、「石炭ガス化複合発電所」の建設計画に転換することを検討すべき旨、提言いたしました。

3・11福島原発の過酷事故を経て、原子力発電を将来に向けてゼロにするかどうかはともかく、原発依存を減らしていくことは、国民的なコンセンサスになっており、そのことは今年の四月に閣議決定されたエネルギー基本計画にも、明記されています。

私は、そうした原発依存を減らしていくという国のエネルギー政策の基本方向に、上関原発の建設はあり得ないことを指摘して、石炭火力発電への計画転換を提言した次第です。

石炭火力発電は、一般的にC02の排出量が多いということで、地球温暖化への影響が懸念されています。

ところが現在、石炭火力の発電効率を上げてCO2の排出量を減らし、究極的にはCO2の排出をゼロにするという地球温暖化対策にも適合した石炭火力発電の実用化に向けた実証実験の事業が行われています。

この事業に取り組んでいるのは、広島県大崎上島町にある大崎クールジェン株式会社で、中国電力と電源開発株式会社が折半出資で設立した会社であります。私は、先般この会社を訪ね、大崎クールジェンプロジェクトと称して取り組まれている事業概要の説明を受け、建設中の実証試験施設を視察してまいりました。

このプロジェクトは、第1段階が平成三十年度までで、石炭ガス化複合発電(IGCC)の実証実験を行います。

現在、石炭火力のほとんどは、石炭を破砕して微粉炭にし、これを燃焼させる微粉炭火力発電方式ですが、IGCCは、石炭をガス化してガスタービンによる発電を行うとともに、その排熱を利用して蒸気タービンによる発電を複合して行うことにより高効率の発電を実現するものであります。

このガス化複合発電で、従来の石炭火力発電では発電効率が36%程度であったものが、48%まで高められる見通しです。

IGCCには、石炭ガス化炉に酸素を吹き込む方式と空気を吹き込む方式の2種類ありますが、ここでは酸素吹IGCCの実証試験を行います。

第2段階は、第1段階の酸素吹IGCCに、C02分離・回収設備を追設して、C02ゼロエミッション発電の基盤となる実証試験を行うものです。

期間は平成二十八年度から三十年度までの予定です。

第3段階は、酸素吹IGCCに、石炭ガス化で生じた水素を燃料とする燃料電池を組み合わせた発電、これを石炭ガス化燃料電池複合発電(IGFC)と申しますが、このIGFCによる発電をC02分離・回収型で行おうとするもので、究極の高効率発電とC02ゼロエミッションを目指す実証試験であります。

発電効率は、さらに55%まで高められる見通しであり、実証試験の期間は平成三十年度から三十四年度までの予定です。

中国電力は、この実証試験を経て実用化の見通しが立ったならば、旧来の石炭火力発電所を、このIGCCもしくはIGFCの石炭ガス化複合発電所に更新していくことを計画していると思われます。

そこで私は、この石炭ガス化複合発電所を、実際上計画実現が困難となった上関原発の建設予定地に建設することを検討すべきだと考え、本県がそのことを中国電力に要請するよう一般質問で求めました。

商工労働部長からの答弁は、「電力事業者である中国電力自らが判断すべきことであり、県として要請する考えはない。との見解で、前向きのものではありませんでしたが、上関原発建設問題の現実的な解決に向けて、一石を投ずる質問を行うことが出来だのではないかと思っています。

現在も、世界の電源の主力は石炭火力であり総発電量の4割を占めています。

しかも、石炭は、人類社会の需要に向こう百年以上応え得る埋蔵量があると見做されていることから、CO2分離回収型で高効率の石炭ガス化複合発電の実用化は、地球温暖化対策とエネルギーの安定供給の両立を実現するものであり、21世紀の人類社会に希望と光明をもたらすものであります。

上関町が位置する瀬戸内海は、世界の人々を感動させる美しい自然環境を保全しつつ近代産業の集積発展を実現している、日本が世界に誇っていいモデル地域であります。

上関町は、記紀万葉の時代から、その瀬戸内海の交通の要衝地として栄えてきた歴史を有しています。

私は、そのような上関町が、石炭ガス化複合発電所の立地により「21世紀の希望の地」として、新たな振興発展の歴史を刻んでいくようになることを願っています。

2月21日大崎クールジェン㈱視察

(合志 栄一)

『安倍政権と使用済み核燃料』 外なる脅威同様に内なる脅威に備えを!

私は、安倍政権を支持し、安倍政権が長期政権、本格政権になることを願っています。

ただ、気になることが一つあります。

それは、原発政策に関してです。

原発は、二酸化炭素を出さずに質のよい電気を安定的に供給するメリットがあります。

しかし、一且事故が起こったら広範な地域が放射能汚染されるというリスクや、使用済み核燃料の最終処理のことが未解決だという深刻な問題を孕んでいます。

二年前の、3・11福島原発事故は、最悪シナリオとして首都圏を含む3千万人から5千万人避難、東日本壊滅という事態も想定されていました。

そうならなかっだのは、事故に対して適切に対応し、事態をコントロールできたからではなく、幸運な偶然が重

なったからだと、総理として事故対応に当った菅元首相は言っております。

考えてみれば、こわいことです。

原発はメリットもあるけれども、国の存立を脅かす内なる脅威になる存在でもあるのです。

安倍政権は、北朝鮮や中国等の外なる脅威への備えにはしっかり取り組んでいますが、原発は内なる脅威であるという認識が薄く、その脅威への備えという点での取り組みが不十分ように思われます。

表面上、原発の安全確保という面では、原子力規制委員会が新たに設置され、安全性の審査基準をこれまで以上に厳格化して行うことになり、前進しているように見えます。

しかし、ここで強調しておきだいことは、使用済み核燃料の最終処理をどうするかという問題を解決しなければ、本当の意味での原発の安全は成り立たないということです。

安倍政権は、この問題にまだ真剣に向き合っていないのではないか、そんな不安を覚えます。

福島原発事故で最も憂慮されたことの一つは、4号機の使用済み核燃料プールのことでした。

この燃料プールが強い余震やさらなる水素爆発で崩壊したり、プールの水が蒸発して保管されている使用済み核燃料が露出して放射性物質が放出されるようになった場合、首都圏まで含めた避難という最悪事態になる可能性があったからです。

このような使用済み核燃料は、現在はほとんどが原発に併設されている核燃料プールに保管されています。

使用済み核燃料を、全量再処理して可能な限り再利用しようとする核燃料サイクルの確立が、全く計画通り進展せず実現の見通しが立っていないからです。

使用済み核燃料が安全になるまでには10万年要すると見られており、万年単位での安全管理、安全確保を保証することは、今日の科学の能力の限界を超えています。

こうした核燃料を、我が国の各原発は抱え込んでいる訳ですが、原発が通常通り稼働すれば、今後6年間でそれらの核燃料プールは満杯になる見通しであります。

こうした使用済み核燃料の最終処理をどうするかについて、日本学術会議は、昨年9月に、暫定保管と総量管理の二つを提言し、国民的合意の形成に向けた議論を経て、原子力政策の大局的方針の確立に取り組むよう促しています。

暫定保管は、数十年もしくは数百年の期間、回収可能性を備えた形で、安全性に厳重な配慮をしつつ保管するという方法であります。

総量管理については、原子力政策が脱原発に向かうのであれば使用済み核燃料の「総量の上限の確定」を、一定程度の原子力発電を継続するのであれば「総量の増分の抑制」を行おうとするものです。

先に触れた現行の原子力政策に基づく核燃料サイクルにおいては、使用済み核燃料は、再利用のための処理をした後、残った高レベル放射性廃棄物は、ガラス固化体にして地下300mはどの地層に最終処分する計画になっております。

この地層処分という方法は、完全に人の管理外に放射性廃棄物を置くことになることから、後の将来世代に対する責任という観点からすれば、学術会議が提言している暫定保管の方法を採用すべきだと私は考えます。

使用済み核燃料についての総量管理は、これこそ政治が真剣に向き合うべき課題であります。

私は、安倍政権がこのような使用済み核燃料の最終処理問題に真剣に取り組み、外なる脅威に対してと同様に内なる脅威に対しても備えある本格安定政権として、国家安泰の盤石の基盤を確立することを期待しております。

(合志 栄一)